Universum

Wo ist der Himmel – wo ist Gott?

Wo ist der Himmel? Und wo dort oben ist nun eigentlich Gott? Die Antworten hängen ganz davon ab, wen man fragt – einen Astronomen oder einen Vertreter der Kirche.

Von Martina Frietsch

Ein Himmelreich für die Religion

Im christlichen Weltbild ist der Himmel der Ort, an dem sich Gott befindet und ebenso der Ort, an den die körperlosen Seelen der Verstorbenen streben. Lange Zeit herrschte im christlichen Weltbild die Vorstellung, dass der Himmel tatsächlich physisch oben ist und Jesus von dort auf die Erde herabstieg.

Seit die Wissenschaft immer weitere Teile des Alls durchdringt, dürfte jedoch klar sein, dass es sich beim Himmel lediglich um ein Sinnbild handelt.

Der Himmel ist der Ort und Zustand unendlicher Glückseligkeit – doch wie er aussieht, lässt sich zu Lebzeiten eben nicht in Erfahrung bringen. Oder wie der Schweizer Theologe Hans Küng es ausdrückte: Gott existiert nicht wie ein Objekt in Raum und Zeit, das sich naturwissenschaftlich erforschen und beweisen lässt. Der christliche Himmel damit ebenso wenig.

Himmelsvorstellungen gibt es auch in anderen Religionen. Im Judentum spricht die Thora von sieben Himmeln. Die beiden niedrigsten werden als Erdatmosphäre und physisches Universum interpretiert, der Rest ist für den Menschen unsichtbar beziehungsweise rein spirituell.

Im Unterschied zum Christentum wird der Begriff Himmel allerdings nicht für die Vorstellung vom Jenseits verwendet, denn das Leben nach dem Tod beginnt für die Juden erst mit der Ankunft des Messias.

Mohammed im Paradies

Ebenso wie im Christentum existiert im Islam eine sehr bildliche Vorstellung des Himmels. "Djanna" (arabisch für: Garten) wird im Koran als Paradies für die Gläubigen beschrieben, ein Garten, in dem Ströme von Wasser, Milch, Wein und Honig fließen.

Der Griff nach den Sternen – Astronomie

Die Astronomie hat – gemessen an der Länge der Geschichte des Universums und der Menschheit – in kürzester Zeit eine rasante Entwicklung durchgemacht. Von frühen Himmelsbeobachtungen der Babylonier, Ägypter oder Griechen über die Entwicklung des kopernikanischen Weltbilds vor mehr als 500 Jahren bis zum heutigen Stand.

Astrophysiker haben errechnet, dass das Universum rund 13,7 Milliarden Jahre alt ist und vermutlich eine flache Form hat. Von unserer Galaxie, der Milchstraße, ist der nächste Nachbar der Andromedanebel – und der ist immerhin rund zweieinhalb Millionen Lichtjahre entfernt.

2003/2004 gelang es, mit dem Weltraumteleskop Hubble Bilder von einem Bereich unterhalb des Sternbilds Orion anzufertigen, an dem sonst auch mit besonders leistungsfähigen Teleskopen nichts zu sehen ist.

Das Ergebnis zeigt nun sogenannte Urgalaxien, die 12 bis 13 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind. Sie heißen deshalb Urgalaxien, weil die aufgenommenen Bilder aufgrund der langen Reisezeit des Lichts die Galaxien in einem Zustand zeigt, in dem sie erst etwa 800 Millionen Jahre alt waren.

So weit reicht der heute sichtbare Teil des Universums, jenes Orts, der früher allein der religiösen Himmelsvorstellung vorbehalten war.

Doch die Tatsache, dass moderne Geräte tiefe Blicke ins Universum zulassen, bedeutet nicht, dass es damit keine Geheimnisse mehr birgt. Höchstens vier Prozent sind erforscht, nur Weniges ist beweisbar. So auch die Entstehung des Universums, ein Thema, bei dem sowohl Religion als auch Wissenschaft an ihre Grenzen geraten – oder sich gegenseitig ergänzen.

Urknall oder Schöpfung?

Am Anfang war der Urknall, sagen Wissenschaftler. Am Anfang war Gott, sagen die Vertreter der Kirche. Zwei Positionen, die zumindest eines gemeinsam haben: Es gab einen Anfang. Irgendwann. Nur wie dieser ausgesehen hat, was ihn ausgelöst hat und warum, da gehen die Theorien von Kirche und Wissenschaft auseinander.

Folgt man der Urknall-Theorie, die vom überwiegenden Teil der Wissenschaft vertreten wird, entstand unser Universum vor rund 13,7 Milliarden Jahren aus dem Nichts mit einem unendlich kleinen, unvorstellbar heißen Punkt. Es dehnte sich aus, kühlte ab, die Entwicklung begann. Und es dehnt sich auch weiterhin aus. Doch weshalb und wohin – das kann die Wissenschaft nicht beantworten.

Der Urknall – wie alles anfing

Planet Wissen. 14.01.2020. 03:52 Min.. Verfügbar bis 14.03.2026. WDR. Von Ulf Kneiding.

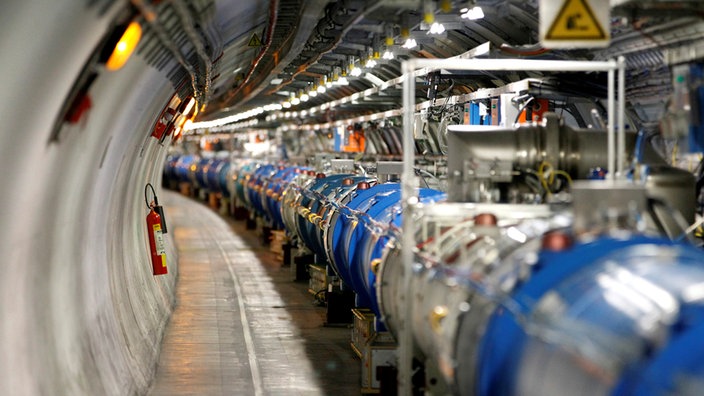

Die Suche nach der Weltformel soll Licht ins Dunkel bringen: So werden im europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf Protonen mit annähernder Lichtgeschwindigkeit durch einen Teilchenbeschleuniger, eine 27 Kilometer lange Röhre, gejagt. Der Zusammenprall der Protonen, der 2010 erstmals gelang, soll Aufschluss über die Entstehung des Universums bringen.

Teilchenbeschleuniger im Kernforschungszentrum CERN

In sechs Tagen erschuf Gott die Welt, am siebten ruhte er. So sagt es die Bibel. Seit biblischen Zeiten wird die Genesis wörtlich genommen. Jedenfalls war dies so lange der Fall, bis ein belgischer Theologe und Physiker namens Georges Lemaître die Theorie des Urknalls entwickelte.

Die Kirche hatte nicht einmal hundert Jahre Zeit, sich an diese ganz neue Vorstellung zu gewöhnen und mancher Gläubige lehnt sie auch heute noch ab.

Doch anderen Kirchenvertretern wie beispielsweise dem ehemaligen Direktor der vatikanischen Sternwarte, Jesuitenpater George Coyne, kam die Theorie gelegen: Die biblische Schöpfungsgeschichte sei eben kein wissenschaftliches Lehrbuch.

Die Vorstellung eines Urknalls kommt, verglichen mit anderen Theorien zur Entstehung unseres Universums, der christlichen Schöpfungsgeschichte noch am nächsten.

Und wo bleibt Gott?

Selbst wenn es Wissenschaftlern gelingen sollte, die sogenannte Weltformel zu finden: Es bleiben Fragen, die sich naturwissenschaftlich nicht beantworten lassen. Was war vor dem Urknall? Woher kommen Raum, Zeit, Materie? Und was ist der Sinn des Ganzen? Hier kommt die Kirche zum Zug.

Unser Gehirn ist das Problem, meint Astrophysiker Harald Lesch. Schon die Fragen übersteigen unser Vorstellungsvermögen, ebenso die mathematische und philosophische Intelligenz.

Doch wie viele Wissenschaftler schafft auch er den Spagat zwischen der naturwissenschaftlichen Arbeit einerseits und dem Glauben andererseits und bezeichnet sich selbst als fröhlichen Protestanten. Naturwissenschaft, so Lesch, liefere vor allem ein Naturbild, aber kein Weltbild. Die Frage nach den Hintergründen sei also im Grunde die Suche nach Gott.

Eines der wichtigsten Argumente der Kirche: Naturwissenschaft kann nie erklären, warum es Ordnung im Universum gibt und warum ein Universum entstehen konnte, das uns das Leben ermöglicht.

(Erstveröffentlichung 2013. Letzte Aktualisierung 15.07.2020)

Quelle: SWR