Der barocke Garten als Freiluft-Zimmer

Die Gärten im Zeitalter des Barock wurden allesamt genauestens geplant und von Gartenarchitekten gestaltet. Einer der ersten Gartenarchitekten war der Franzose André Le Notre – seine Ideen waren so großartig, dass er Karriere machte und persönlicher Gärtner von König Ludwig XIV. wurde.

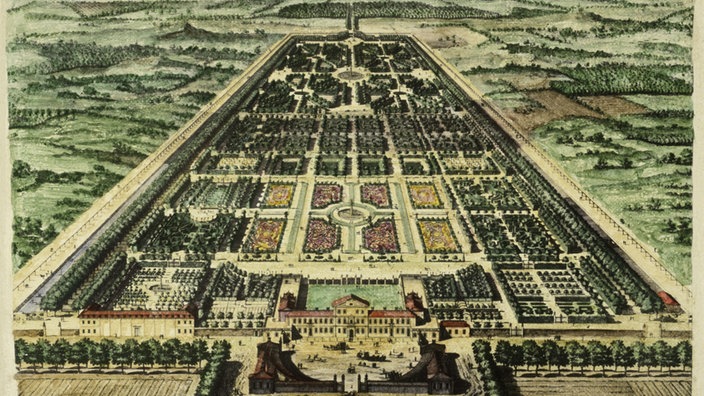

Le Notres Meisterwerk sind die Gärten von Schloss Versailles. Seine Schüler gestalteten später unter anderem die Anlagen in Nymphenburg oder Schleißheim bei München.

Man verstand den Garten damals als erweitertes Wohnzimmer; als einen Ort, an dem das Leben genauso gestaltet wurde wie im Schloss selbst, nur eben unter freiem Himmel. Da war das Gedränge nicht so groß, die Luft nicht so stickig, und es gab auch keine Säle, die durch die vielen brennenden Kerzen aufgeheizt wurden.

Die hauseigenen Theater waren damals der Stolz eines jeden Fürsten, doch die Zuschauerzahl war begrenzt. In den Gärten dagegen konnten nicht nur Hunderte, sondern Tausende Gäste die Vorführungen der Freiluft-Theater vor eigens gebauten Kulissen genießen.

In den Gärten gab es auch Konzerte, kleinere Schiffsschlachten auf den extra angelegten Seen und natürlich riesige Büffets mit ungeahnten Köstlichkeiten. Und als I-Tüpfelchen der Feierlichkeiten zum Schluss: ein riesiges Feuerwerk. Das war Event-Kultur der ganz besonderen Art.

Bäume, Blüten, Bäche in Reih und Glied

In einem barocken Garten durfte nichts so wachsen, wie es wollte – kein Baum, kein Strauch, keine Blume. Der Mensch des Barock entdeckte die Gesetzmäßigkeiten in der Natur und wollte sein Wissen über diese Naturgesetze auch öffentlich demonstrieren. War die Natur beherrschbar geworden? Es wirkte so.

Die mit Lineal und Zirkel konstruierten barocken Gartenanlagen haben stets die gleichen Elemente: sprudelnde Brunnen und Fontänen, symmetrisch angelegte Beete, schattenspendende Alleen, optische Tiefenwirkung durch in der Ferne zusammenlaufende Kieswege und Kanäle, steinerne Skulpturen und manchmal auch ein Hecken-Labyrinth.

Alles in Reih und Glied

Fußbodenheizung für exotische Früchte

Die Kultivierung und Züchtung neuer Früchte wie Ananas, Spargel, Orangen und Zitronen erforderte den Bau spezieller Gewächshäuser, die sogenannten Orangerien. Große Glasflächen und beheizbare Fußböden sorgten für Licht und Wärme auch in den Wintermonaten.

Ein großes Problem war die kontinuierliche und gleichmäßige Wasserversorgung für den Park. Der Rasen und die Pflanzen mussten versorgt werden und auch die zahlreichen Wasserspiele.

Das gelang nicht immer – auch wenn wie in Marly bei Versailles eigens Wassermühlen konstruiert und gebaut wurden. Viel kostbares Nass versickerte auf dem Weg durch das kilometerlange Röhrensystem ungenutzt im Erdreich.

Orangerien wurden für exotische Pflanzen gebaut

Der Garten als Freiluft-Wohnzimmer

Die großen Brunnen sollten wirken wie auf den Kopf gestülpte Kronleuchter – mit Wassertropfen, in denen sich das Licht der Sonne brach wie in den glitzernden Kristalllüstern des Schlosses.

Die gestalterische Symmetrie in Blumenbeeten, im Wegenetz und den aufgestellten Skulpturen war eine weitere Anlehnung an die Inneneinrichtung des Schlosses selbst: den Spiegel. Endlich konnte man jetzt große Flächen herstellen, mit Quecksilberdampf auf Zinnfolie und Glasplatte.

Der war zwar giftig, und viele Spiegelmacher überlebten nicht lange. Aber die Spiegel vermehrten das Licht der Kerzen und erhellten den Raum und waren deshalb äußerst begehrt. Ludwig XIV. schuf sogar einen eigenen "Spiegelsaal" und machte ihn wie auch die Gärten zum Markenzeichen von Versailles – symbolisierten die Spiegel doch die totale Unterordnung der Natur und sinnliche Schönheit in höchster Vollendung.

Der Spiegelsaal von Schloss Versailles

(Erstveröffentlichung 2015. Letzte Aktualisierung 20.04.2020)

Quelle: SWR